2026年共通テスト 物理対策|時間配分・出題傾向・時短テクニックを徹底解説

2025.9.16 共通テスト対策講座 大学受験オススメ情報

ノエクリ公式

目次

はじめに|共通テスト物理は“本当の理解”が試される

共通テスト物理は、センター試験時代の「公式を当てはめれば解ける」問題とは大きく異なります。

2026年度の試験は新課程2年目を迎え、単純な公式暗記や計算スピードだけでは対応できない形式がさらに強まることが予想されます。

特に近年の物理では、

・グラフの読み取り(力学での位置-時間・速度-時間グラフ、電磁気での電流-時間グラフなど)

・実験考察(装置図や測定データを題材に、法則を適用して結果を導く)

・文章の読解(「条件を満たすのはどの設定か」など、言葉で書かれた条件を数式に翻訳する)

が大きな比重を占めています。

つまり、共通テスト物理は「読解力」×「現象理解」×「条件整理」を組み合わせて解く試験です。

受験生にとっては難しく感じられる一方で、本当に理解している人ほど差をつけやすい舞台でもあります。

この記事では、

・出題形式や配点の基本情報

・時間配分と解き方の戦略

・分野ごとの予想と難化ポイント

・実戦で効く時短テクニック

・高得点者が意識している視点

を徹底的に解説していきます。

👉 単なる知識の確認にとどまらず、「どう解くか」を具体的に意識すれば、物理は必ず得点源に変えられます。

試験の基本情報|時間・出題形式・配点

基本ルール

時間:60分

大問数:4題(すべて必答)

配点:100点

👉 公式暗記よりも、「読解力・現象理解・条件整理」が勝敗を決める試験です。

2025年度の出題形式(例)

| 大問(配点) | 分野 | 出題のクセ | 難しさ |

|---|---|---|---|

| 第1問 (25点) | 小問集合 | 幅広く知識確認。条件にひっかけあり。 | やや易〜標準 |

| 第2問 (25点) | 力学 | 単振り子・誤差・グラフ問題。読解力必須。 | 標準 |

| 第3問 (25点) | 熱+波動 | 熱サイクル+位相・干渉。慣れない設定多め。 | やや難 |

| 第4問 (25点) | 電磁気 | 電磁誘導・コイル・過渡現象。符号や向きが落とし穴。 | 難 |

ココがポイント

①得点の山場は小問集合!差がつくのは電磁気

→ 小問集合は稼ぎどころ。高得点を狙う人は電磁気こそ力を入れよう。

②難化によるつまずきパターン

・誘導が複雑で途中で迷子になる

以前は「1問ごとに独立した計算」で済んだが、最近は前問の結果を次問で利用する形式が増加。

途中で計算が狂うと、その後すべて不正解になり、焦りで時間をロスする。

・グラフやデータ処理が初見で対応できない

例:熱力学で「見慣れない曲線過程」、電磁気で「過渡現象の電流グラフ」など。

暗記で解こうとする受験生は対応できず、条件を整理し直す時間が足りなくなる。

・条件文の細かい違いを読み落とす

「摩擦がある場合」「断熱ではなく等積変化」など、一言の違いで全く別の法則になる。

難化により条件文が長文化しているため、読み落としのリスクが高まっている。

・実験考察の“言葉の解釈”でつまずく

「エネルギー効率が高いとはどういう意味か」「測定誤差を小さくする工夫はどれか」など、数学的計算ではなく文章的判断を要求される設問が増加する可能性がある。

数式一辺倒の学習しかしていないと、読解に対応できず失点。

👉 難化傾向で怖いのは「難問だから解けない」のではなく、読み取り・条件整理・誘導把握の一歩目でつまずいて大量失点することです。

つまり、対策は文章・図・グラフの読解を重視した演習にあります。

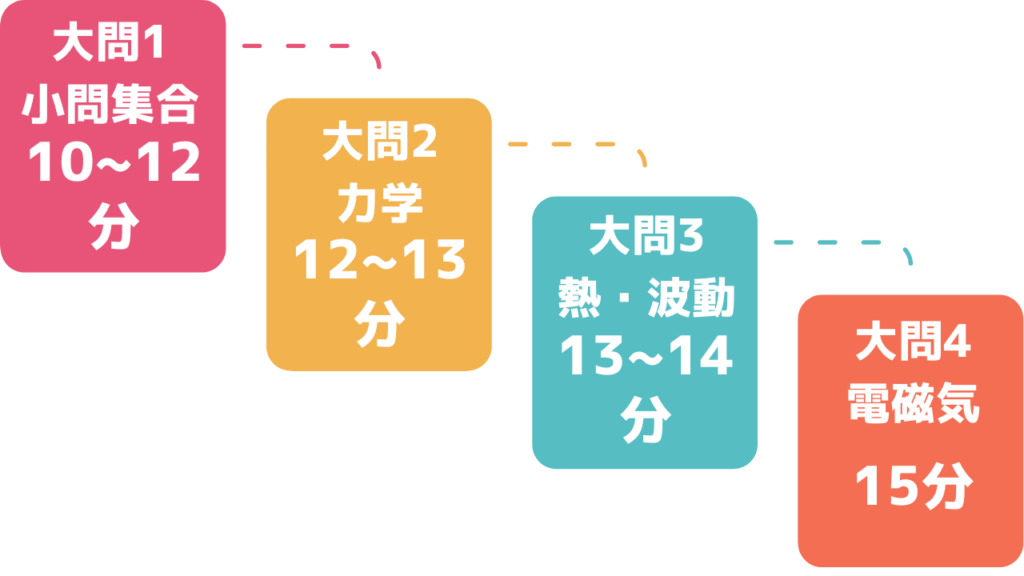

おすすめ時間配分|60分をどう使う?

共通テスト物理は大問4題・60分。

時間をどう配分するかで、得点の安定感は大きく変わります。

推奨時間配分

| 大問 | 分野 | 推奨時間 | 攻略のカギ |

|---|---|---|---|

| 第1問 | 小問集合 | 10〜12分 | 速攻で取れる問題を拾い、テンポを作る。深追いは禁物。 |

| 第2問 | 力学 | 12〜13分 | グラフや誤差処理を正確に。式に入る前に状況を整理。 |

| 第3問 | 熱+波動 | 13〜14分 | 難問は必ず混じる。誘導を信じて着実に進む。 |

| 第4問 | 電磁気 | 15分前後 | 計算が重め。符号・向きの取り違えに注意。 |

| 見直し | ― | 3〜5分 | マークずれ・単位・符号の最終確認に集中。 |

成功例:時間を味方につけた受験生

・最初の小問集合で10分以内に処理し、勢いに乗る。

・力学で「グラフに直接書き込み→条件を整理」してから計算開始。無駄な試行錯誤を避けられる。

・熱+波動では、難しそうな設問を飛ばして先へ進み、最後に戻る作戦を実行。結果的に8割正解。

・電磁気では「符号の確認」と「単位のチェック」を途中で挟み、計算崩壊を防いだ。

👉 結果:60分をフルに活かし、安定して80点台を確保。

失敗例:時間を浪費してしまった受験生

・小問集合で「見慣れない問題」に粘ってしまい、15分以上ロス。

・力学で「グラフを読まずに式を立てて」計算が複雑化、結局やり直しでさらに時間を浪費。

・熱+波動に入った時点で残り25分しかなく、焦って読み飛ばし→誘導を無視して誤答連発。

・最後の電磁気はほぼ手をつけられず、空欄が大量に残った。

👉 結果:実力はあるのに60点台で終わり、悔しい結果に。

👉 時間配分の意識は、知識以上に得点を安定させるカギ。

演習の段階から「13分以内で1大問」を意識して解くことで、本番も同じリズムで戦えます。

時短テクニック|“解く速さ”より“迷わない工夫”がカギ

共通テスト物理で時間が足りなくなる最大の原因は、計算の遅さではなく「迷い」や「読み違い」です。

ここでは、実戦で効く6つのテクニックを「失敗例」と「改善策」で具体的に解説します。

① 単位チェックで、一瞬で不適切な選択肢を切る

- 失敗例

→ 計算をすべて終えてから選択肢を見たら、答えが [N](ニュートン)で出てしまい、「加速度を求める問題」なのに単位が違う…。結局やり直しで時間ロス。 - 改善策

→ 最初に選択肢の単位を確認。「答えは加速度だから m/s² のはず」とわかれば、計算前に不適切を排除できる。

② 図やグラフに条件を書き込む

- 失敗例

→ 波の問題で「位相が90°ずれる」と書いてあるのを頭の中で処理して混乱。どの点が遅れているのか忘れてしまい、最初からやり直し。 - 改善策

→ グラフに矢印やメモを書き込む。条件を“見える化”することで、頭の容量を節約し、計算の一貫性を保てる。

③ 計算は近似値で!

- 失敗例

→ √2 を 1.414、π を 3.14159…と細かく計算。時間をかけたのに、選択肢は「4.9」「5.0」「5.1」しかなく、結局概算で良かった。 - 改善策

→ √2=1.4、π=3.1など、共通テストは近似でOK。精度よりもスピードを優先。

④ 実験考察は“法則名”を先に決める

- 失敗例

→ 実験装置の説明を頭から順に読んで混乱。「結局どの法則を使うのか?」が見えず、読み返して時間切れ。 - 改善策

→ 先に「これはオームの法則」「これはファラデーの法則」と当たりをつける。ゴールが決まれば、途中の条件は整理しやすい。

⑤ 長文は“最後の問い”から読む

- 失敗例

→ 実験の説明を最初から読み進めるうちに、設問を読んだ時点で「どの情報が必要だったか分からない」。結局、最初から読み直す羽目に…。 - 改善策

→ 「最終的に何を答えさせたいか」を先に確認。そのうえで本文を読むと、必要な情報だけを拾えるので、読解スピードが倍増。

⑥ マークチェックは大問ごとに行う

- 失敗例

→ 最後にまとめてマークしたら、1問ずれて塗ってしまい全滅。計算は合っていたのに失点。 - 改善策

→ 大問を解き終えたらすぐマーク。その場で確認する方が確実で、見直し時間も減らせる。

👉 ポイントは「速く解く」ではなく、迷いを減らす・確認を効率化すること。

これらを演習で習慣化すれば、60分という制限の中でも余裕を持って全問に取り組めます。

過去3年の傾向から見る 2026年度の出題予想

大問1(小問集合)

過去3年

2023:力学・波動・電磁気・熱など幅広く基礎確認

2024:力のモーメント、熱サイクル、磁場中の荷電粒子、光電効果

2025:力のモーメント、温度と熱、屈折と全反射、核反応・半減期

2026年度予想

例年通り幅広い基礎知識を網羅する形式は継続。

原子・光分野の基礎確認(光電効果や半減期)が再登場の可能性大。

短時間で判断させる「条件を満たさない選択肢」形式が増えると予想。

大問2(力学)

過去3年

2023:運動量・力積・速度変化の考察

2024:自由落下+空気抵抗、速度‐時間グラフ、運動方程式

2025:ペットボトルロケットによる保存則応用

2026年度予想

複数物体系の運動(相対運動・慣性系)を扱う可能性。

実験装置を題材に、誤差分析やグラフ読み取りを組み合わせた形式が増える見込み。

大問3(波動/熱)

過去3年

2023:電磁気が配置され、熱・波動は小問集合寄り

2024:ドップラー効果(音波)、円運動する音源と観測者の周波数変化

2025:弦の固有振動、定在波、張力・線密度と振動数の関係

2026年度予想

波動分野強化:干渉・回折・媒質変化などを軸に、位相差の扱いが中心。

熱力学では複合過程(曲線過程を含むPV図)が再出題される可能性大。

大問4(電磁気/原子)

過去3年

2023:原子物理(放射性崩壊、原子核)

2024:RC回路、コンデンサー放電、電流‐時間グラフ

2025:電場と等電位線、電位差、電流方向の判断

2026年度予想

電磁誘導+過渡現象の融合問題が濃厚。

導体棒やコイルを使った応用問題で、符号・向き・時間変化を判断させる設問が増える。

原子分野は「光電効果」「原子核のエネルギー変化」など基礎確認で短問として登場する可能性。

まとめ

全体として「実験設定+データ処理+読解要素」がさらに強化され、難化傾向が続く見通し。

力学・電磁気は毎年必出 → 2026年度も確実に登場。

波動・熱は交互に強調 → 今年は波動に比重が寄る可能性高。

原子分野は小問集合 or 短答形式で定番。

8割突破のための勉強方法

1. 条件文の読み取り力を鍛える

- 問題を解くとき、必ず 「摩擦は?」「断熱?等温?」 と条件を声に出して確認。

- 図やグラフに直接メモを書き込む練習をする。

👉 習慣化することで「条件の見落としゼロ」を実現。

2. グラフ・図を使った問題演習

- 過去問や模試のグラフ問題だけを集中的に解く日をつくる。

- 特に「横軸が時間か距離か」を毎回確認する癖をつける。

👉 グラフ系問題に慣れると、得点の安定感が一気に増す。

3. 選択肢処理のトレーニング

- 普段の演習で「計算する前に、単位・符号・桁数で不適切を切る」練習をする。

- あえて “正しい選択肢を選ぶ前に、誤りを2つ消す” ルールで解くと、選択肢処理が速くなる。

4. 誘導型問題の活用

- 過去問演習では「誘導に素直に従って解く」練習を繰り返す。

- 自力で一気に解こうとせず、「出題者は何を考えさせたいか」を意識する。

👉 誘導を逆利用できるようになると、難問でも得点につながる。

5. マーク精度を演習から徹底

- 模試や過去問演習でも必ず 「大問ごとにマーク」 を徹底。

- 解答後すぐマーク→確認、を毎回やっておけば本番でずれを防げる。

6. 学習ルーティン例(1日)

- 基礎固め/分野別演習(30分):波動や電磁気など苦手テーマを集中的に。

- 実戦演習(30分):過去問1大問を制限時間内で解き、マークまで本番同様に。

- 復習(30分):誤答の原因を「条件読み落とし」「符号・単位の見落とし」など分類。

👉 8割突破を狙うなら、「演習時間=知識確認」だけでなく、「読み取り・処理・マークまで含めた試験運び練習」をルーティン化することが必須です。

まとめ|2026年度共通テスト物理で勝つには

2026年度の共通テスト物理は、過去3年の流れから見ても難化傾向の継続が予想されます。

特に「長い文章」「複雑なデータ処理」「実験考察」の要素が強まり、単純な計算力では差がつかない試験になりつつあります。

勝つための3つの柱

①条件を正しく読む力

→ 摩擦・抵抗・過程の種類など、一言の条件を確実に押さえる。

②図やグラフを整理する力

→ 図にメモを書き込み、グラフの軸を確認。頭の中だけで処理しない。

③効率的な試験運び

→ 時間配分を徹底し、単位や符号で選択肢を絞る。マークミスを防ぐ習慣を持つ。

最後に

共通テスト物理は「知識量勝負」ではなく、理解力と読解力の試験です。

過去問・模試を通じて「読む→整理する→判断する」という流れを習慣にできれば、8割突破も十分に狙えます。

👉 本番までに演習を積み重ね、“解ける”から“解き切れる”へ。

2026年度、安定した得点で合格をつかみましょう!

投稿者

ノエクリ公式

進学個別指導塾ノエクリの公式アカウントです。

合格速報などのノエクリ最新の情報をお届けします。

▲▲クリックしてノエクリ公式のブログ一覧(106ブログ公開中)を見る