2026年共通テスト 数学ⅡBC対策|時間配分・出題傾向・時短テクニックを徹底解説

2025.8.6 共通テスト対策講座 大学受験オススメ情報

ノエクリ公式

目次

はじめに|数学ⅡBCは新形式2年目、勝負の舞台へ!

2025年度から始まった「数学ⅡBC」。

数学Ⅱの必答3題と、数学B・Cの選択4題から3題を解き、合計6題を70分で仕上げるという、非常にハードな試験です。

新形式2年目となる2026年度は、形式が定着する一方で、難化の波が押し寄せる可能性が高いと予想されています。

つまり、ただ「慣れる」だけでは足りません。問題を読み解き、時間を操り、自分の得点力を最大化できるか――ここが真の勝負どころです。

この記事では、

・数学ⅡBCの基本情報

・時間配分のコツ

・実戦で効く時短テクニック

・2026年度の出題予想

を徹底的に紹介します。

「時間が足りない…」「どの選択問題を選べばいいか迷う…」

そんな不安を解消し、本番で数学ⅡBCを得点源に変える道筋を一緒に見つけていきましょう。

2. 共通テスト数学ⅡBCの基本情報|出題形式と配点ルールを正しく理解しよう

数学ⅡBCは2025年度から形式が変更され、2026年度も同じ構成で実施される見込みです。

まずは「時間・配点・出題分野」を整理して把握しましょう。

基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験時間 | 70分 |

| 大問数 | 6題(必答3題+選択3題) |

| 満点 | 100点 |

| 解答形式 | マークシート方式 |

| 特徴 | 文章量が多く、図表やグラフを伴う問題が多い |

出題構成と配点(2025年度形式)

| 大問 | 分野 | 必答/選択 | 配点 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 第1問 | 三角関数 | 必答 | 15点 | 加法定理やグラフを中心に出題 |

| 第2問 | 指数・対数関数 | 必答 | 15点 | 指数方程式・対数方程式、グラフの性質など |

| 第3問 | 微分・積分 | 必答 | 22点 | 最大・最小、面積計算、グラフの考察 |

| 第4問 | 数列 | 選択 | 16点 | 漸化式、和の計算、数学的帰納法など |

| 第5問 | ベクトル | 選択 | 16点 | 内積・距離・面積、図形問題との融合 |

| 第6問 | 統計的推測 | 選択 | 16点 | 標本分布、仮説検定、母平均の区間推定など |

| 第7問 | 複素数平面 | 選択 | 16点 | 複素数の表示、回転・図形的意味の活用 |

形式のポイント

・必答問題(Ⅱ分野)で52点が配分されており、ここを安定させることが合格ライン突破のカギ。

・選択問題(B・C分野)は4題中3題を選ぶ形式で、得意不得意が大きく点に影響する。

・新課程の分野(統計的推測・複素数平面・二次曲線)が含まれ、暗記だけでは太刀打ちできない“概念理解”が求められる。

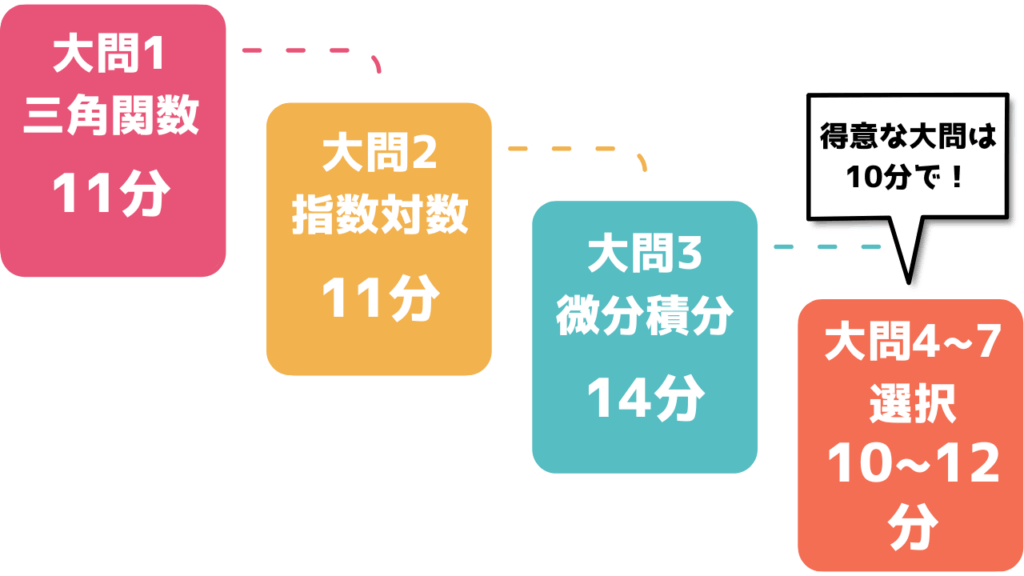

おすすめ時間配分と戦略

数学ⅡBCは70分で6題を解かなければならない試験です。

1題あたりにかけられる時間は平均11〜12分。しかし実際には、大問ごとに処理量や計算の複雑さが異なるため、メリハリをつけた時間配分が必須です。

時間配分の目安

戦略の立て方

1.最初は必答問題でリズムを作る

三角関数・指数対数は比較的解きやすい分野。ここで時間を守って解き切ると精神的に安定する。

2.微積分は外せない得点源

計算量が多い分、配点も最大。苦手でも「導関数を求める」「極値を出す」といった部分点を必ず拾う意識を持つ。

3.選択問題は“模試での練習結果”から選ぶ

普段の演習で「自分が一番安定して解ける大問」を把握しておき、本番ではその大問から確実に解く。本番でどの大問を解こうか迷っている時間はない。

4.11分を超えたら一旦飛ばす

「あと少しで解けそう」にハマると、他の大問に手を付けられず大失点に。飛ばして後で戻る勇気を持つこと。

5.見直しは計算式ではなく“結果”を確認

符号、単位、数値の範囲など、数秒のチェックで救える失点が多い。必ず最後に3~5分確保する。

シミュレーション例:70分の時間の流れ

- 0〜11分:第1問(三角関数)

- 11〜21分:第2問(指数・対数)

- 21〜35分:第3問(微分・積分)

- 35〜45分:選択1問目(数列 or ベクトルなど得意分野)

- 45〜55分:選択2問目

- 55〜67分:選択3問目

- 67〜70分:最終チェック(符号・単位・範囲を見直す)

👉 数学ⅡBCは「正解力」以上に「時間運用力」が勝敗を分ける試験。

普段から模試や演習でストップウォッチを使い、本番と同じ70分間の流れをシミュレーションする練習が、最大の対策になります。

何度もシミュレーションを行い、自分だけの”得点を最大化する”時間配分を見つけましょう。

時間が足りない人へ|実戦で使える時短テクニック

数学ⅡBCは70分で6題。1問あたりの持ち時間はわずか11〜12分です。

ここでは「スピードを上げる」というよりも、「迷いを減らし、無駄をなくす」ための実戦的テクニックを紹介します。

① 微分・積分はあえて完答しない

- 時短テクニック

- 最大・最小問題では、導関数を求める→増減表を書く→極値候補を出すまでやれば得点は確実。

- 最後に待っていることが多い面積問題は、計算に時間を要するケースが多い。積分区間だけを設定して式を書くだけでも加点がある。

- 見直しのタイミングで、時間があれば最後まで解ききるのがコツ。

- よくあるミス

- 完答を目指して時間を浪費 → 他の大問に手をつけられず失点。

② 全体像を見通し、製作者の意図をつかむ

- 時短テクニック

- 問題文を最初にざっと読み、「この大問はどんな流れで進むのか」を把握する。

- 共通テストは誘導型問題なので、ゴールを予測しておけば、不要な計算を省ける。

- 例:「最初に平均を計算 → 仮説検定で正誤判定 → 最後に結論をまとめる流れだな」と理解して進む。

- よくあるミス

- 目の前の小問だけに没頭 → 誘導を無視して無駄な計算をしてしまう。

③ 選択問題は“瞬間判断”で決める

- 時短テクニック

- その場で得意なテーマかどうかを判断して選択問題を決定したい人向け。本番で問題を配られたら、まず30秒だけ全体をざっと見て、自分の得意分野を即決。

- 例:

- 「数列は漸化式、和の問題なら得点できる」

- 「統計は仮説検定が出たら避ける」

- 「複素数平面は図形問題なら挑む」

- ただし、あくまで最短なのは自分が解く3題を普段の模試で決めておき、本番では迷わないこと。

- よくあるミス

- 選択問題で悩み続け、解き始めが遅れて時間不足。

④ 公式・定理は“条件反射”で使う

- 時短テクニック

- 頻出典型問題の解法は「出た瞬間に適用できる」状態にしておく。

- 問題文を見たときに「これはこの公式」と反射的に判断できれば、思考時間が一気に短縮。

- 例:

- 三角関数の最大最小 → 倍角公式を用いて変形して2次関数へ持ち込む

- 群数列 → 和の公式から「n群の初項が、初めから数えて何番目か」を求める

- 放物線と直線で囲まれた図形の面積 → 6分の1公式で楽に計算する

- よくあるミス

- どの公式を使うべきかで悩み、遠回りな別解に挑戦 → 計算が膨大になって時間切れ。

⑤ 選択肢・解答群を“先に軽くチェック”

- 時短テクニック

- 選択肢をざっと見るだけで「範囲外の数」「符号が逆」「単位がおかしい」などを発見できる。

- これにより、計算の途中でゴールが見えるので安心して進められる。

- 例:「答えは整数のはず」「0〜1の範囲に収まるはず」など。

- よくあるミス

- 選択肢を見ずに計算 → 最後に答えがどれにも合わず、やり直しで大幅に時間を失う。

⑥ 見直しは“結果だけ”を確認

- 時短テクニック

- 見直しで注目すべきは、符号・単位・範囲・選択肢との整合性の4点のみ。

- 途中計算の細部は追わず、結果(答え)が「数学的にあり得るか?」だけ確認する。

- 例:「確率が1を超えていないか」「面積が負になっていないか」

- よくあるミス

- 途中の式を全部見返して時間を浪費し、本当に直すべき単純な符号ミスを見逃す。

👉 数学ⅡBCは、とにかく時間との闘い。

この6つのテクニックを演習段階から習慣にすれば、70分をフルに活かし、得点源に変えられます。

2026年度の出題予測と難化ポイント

第1問:三角関数

【予想される方向性】

・加法定理や倍角公式、三角関数のグラフを用いた問題が中心。

・2026年度は「グラフと方程式の性質を組み合わせた出題」が増える可能性あり。

【難化ポイント】

・「解の個数」の問題など、グラフと式を行き来しながら考える力が必要。

・与えられた条件を正しく図示できないと誘導に乗り切れない。

【日ごろの勉強法】

・加法定理や三角方程式の解法を暗記ではなく「導出」できるように練習する。

・グラフを自分の手で描き、変化のイメージを体で覚える。

・典型問題を解くとき、必ず「この式がグラフでどう表れるか」を確認する習慣をつける。

第2問:指数・対数関数

【予想される方向性】

・指数・対数方程式の処理に加えて、グラフを絡めた大小関係や領域問題が出題される見込み。

・解答群から正しいものを選ぶ形式で「範囲・符号・単位」に注目させる問題が増える。

【難化ポイント】

・グラフと計算の両立が求められ、途中の読み取りを間違えると一気に崩れる。

・計算を最後までやらなくても、範囲の判定で正誤をつけられる問題も出るため、冷静な判断力がカギ。

【日ごろの勉強法】

・対数の定義や性質を式変形で自在に扱えるようにする。

・問題を解く際、グラフを描きながら数値の大小関係を確認する練習を重ねる。

・選択肢問題では「なぜ他が違うのか」を説明する習慣を持つと判断力が磨かれる。

第3問:微分・積分

【予想される方向性】

・最大・最小問題、増減表の作成、曲線の面積計算が継続。

・2026年度は「関数の位置関係」など、考察系の問題が増える可能性大。

【難化ポイント】

・計算量が多く、最後まで完答するのは難しい。

・途中で増減表を間違えると連鎖的に失点する危険がある。

【日ごろの勉強法】

・典型問題(極値・面積・接線)は毎日短時間でも解いて計算スピードを維持する。

・導関数を出すときに「因数分解→増減表→グラフ」をワンセットにする習慣をつける。

第4問:数列(選択)

【予想される方向性】

・等差・等比の和に加え、漸化式や数学的帰納法の出題。

・漸化式から一般項を導かせるタイプや、Σ計算を応用するタイプが強化される。

【難化ポイント】

・誘導に従って漸化式を立てないと一般項にたどり着けない。

・Σ記号を安易に展開すると計算が複雑化しやすい。

【日ごろの勉強法】

・等差・等比・漸化式は「典型パターン別」に整理して覚える。

・一般項を直接出すのではなく「漸化式から立式する流れ」に慣れておく。

・数学的帰納法は、「仮定→次の段階」の手順をスラスラ書けるよう反復練習する。

第5問:ベクトル(選択)

【予想される方向性】

・平面ベクトルの内積・距離計算に加えて、面積や垂直条件を利用する問題。

・立体的な配置を扱う場合もあり、図形感覚とベクトル計算を結びつけられるかが問われる。

【難化ポイント】

・図を描かずに進めると、条件を見落として計算ミスが多発。

・式に頼りすぎると、意味を理解しないまま無駄な計算を繰り返す。

【日ごろの勉強法】

・問題を解くときは必ず図を描き、ベクトルの関係を整理する習慣をつける。

・空間ベクトルでも、平面(三角形)を抜き出すことを意識する。

・過去問演習では「ベクトル方程式」と「数学ⅠA:図形の性質」をリンクさせて学ぶ。

第6問:統計的推測(選択)

【予想される方向性】

・仮説検定、分散比較、区間推定など新課程分野が引き続き中心。

・「文章で説明された統計用語を数学的に解釈する力」が重視される。

【難化ポイント】

・条件文の意味を正しく読み取らないと、計算の前段階でつまずく。

・箱ひげ図や散布図に頼れない形式もあり、読解+数理の融合が必要。

【日ごろの勉強法】

・教科書の例題やチャートを使い、仮説検定の解法を確実に身につける。

・「母平均」「標本平均」の違いを言葉で説明できるように整理しておく。

・グラフや表を読み取る練習を、時間を測りながら行うと実戦力が高まる。

第7問:複素数平面(選択)

【予想される方向性】

・複素数の極形式表示、回転の表現、ベクトル的な考え方との融合。

・図形問題と結びつけて出題される傾向が強い。

・二次曲線(楕円・双曲線など)が出題される可能性あり。

【難化ポイント】

・複素数を「ただの数」として扱うと混乱する。

・図形的意味(回転・距離・内積)を理解していないと解けない問題が増える。

・二次曲線に関する証明問題が出題される可能性がある。

【日ごろの勉強法】

・複素数を図にプロットし、回転や移動をベクトル的に理解する。

・「z=a+bi」の代入計算にとどまらず、極形式やド・モアブルの定理を活用する練習を重ねる。

・過去問や模試の複素数問題は「図形的にどう解釈できるか?」を必ず確認する。

・問題集で、二次曲線に関する証明問題を一通り演習し、流れを理解しておく。

👉 総じて2026年度の数学ⅡBCは、計算力に加えて「意味を理解する力」や「読解力」がさらに重要になると考えられます。

単なるパターン演習ではなく、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できる学習が差をつけます。

どこで差がつく?高得点者が意識するポイント

共通テスト数学ⅡBCは、計算力だけではなく問題構造をどう読み解くかで差がつきます。

ここでは、平均点層と高得点層の違いを整理しました。

平均点層 vs 高得点層の違い

| 観点 | 平均点層 | 高得点層 |

|---|---|---|

| 問題構造の先読み力 | ・誘導をそのまま追うだけ ・全体像を意識せずに小問ごとに処理 ・無駄な計算で時間を浪費 | ・「この誘導の先で何を問いたいか」を推測 ・ゴールを見据えて効率的に計算 ・条件の意味を理解して解答の方向性を早めに定める |

| 選択肢の処理 | ・絞り込まずに選ぶ ・全選択肢を計算して時間を浪費 | ・単位・符号・範囲などで瞬時に不適切を排除 ・ゴールを意識して計算を最短ルート化 |

| 図やグラフの活用 | ・頭の中で処理して混乱 ・条件を読み飛ばして計算ミス | ・必ず図やグラフを描き、条件を可視化 ・図示によって解法が直感的に見えてくる |

| 心理面のコントロール | ・難問に焦って冷静さを失い、連鎖的に失点 | ・「ここまでで必要点は取れた」と割り切り、気持ちを切り替えて次へ進む |

| 見直しの姿勢 | ・途中計算を延々と確認して時間切れ ・問いに答えているかを見落とす | ・符号・範囲・単位・整合性のみを短時間でチェック ・数秒の確認でケアレスミスを防ぐ |

👉 高得点者の強みは、「先を読む力」+「迷わない選択」+「冷静な心理」。

これらを日ごろの演習から意識することで、本番70分の使い方が劇的に変わり、高得点が狙えるようになります。

まとめ|形式が固まる今、“読解力 × 条件整理 × 時間配分”を鍛えるラストチャンス

2025年度から始まった数学ⅡBCは、2026年度で2年目。

形式が定着する一方で、問題文を正確に読み取り、条件を整理して、限られた時間で解き切る力がより強く求められます。

・必答問題(数学Ⅱ)で基礎得点を固める

・選択問題(数学B・C)は得意分野を伸ばし、苦手は時間をかけすぎずに部分点狙い

・70分を見据えた時間配分をシミュレーションし、自分だけの時間配分を習得する

この3つを徹底すれば、難化傾向の中でも安定して合格ラインを突破できます。

👉 数学ⅡBCは「暗記勝負」ではなく、「理解を整理し、限られた時間で表現する試験」。

読解力・条件整理力・時間配分力を意識して鍛えれば、得点は必ず伸びます。

今こそ、自分の戦略を固める最後のチャンスです。

投稿者

ノエクリ公式

進学個別指導塾ノエクリの公式アカウントです。

合格速報などのノエクリ最新の情報をお届けします。

▲▲クリックしてノエクリ公式のブログ一覧(105ブログ公開中)を見る