【記述クラス開講】石川県公立入試(社会,理科)過去問でわかる記述の重要性

2025.9.25 有松校 鶴来校

窪田

こんにちは、進学個別指導塾ノエクリ鶴来校・有松校の窪田です。

中学3年生のみなさんの中には、すでに石川県総合模試を受けている人もいると思いますが、石川県公立高校入試は、5教科、各50分、各100点満点で実施されます。

その中でも社会・理科の記述問題は、年によって配点の比重が大きく、特に近年、社会では全体の約半分を記述が占める傾向にあります。

理科も、実験・観察の理由説明などの記述が15点前後出題され、暗記だけでは得点できません。

つまり、記述対策の有無が合否に直結するのです。

この記事では、

・直近5年の社会・理科の傾向

・過去問を用いた記述の書き方ポイント

・ノエクリの「記述クラス」でできること

を事実ベースで整理し、なぜ「記述力の差」が合格を分けるのかをお伝えします。

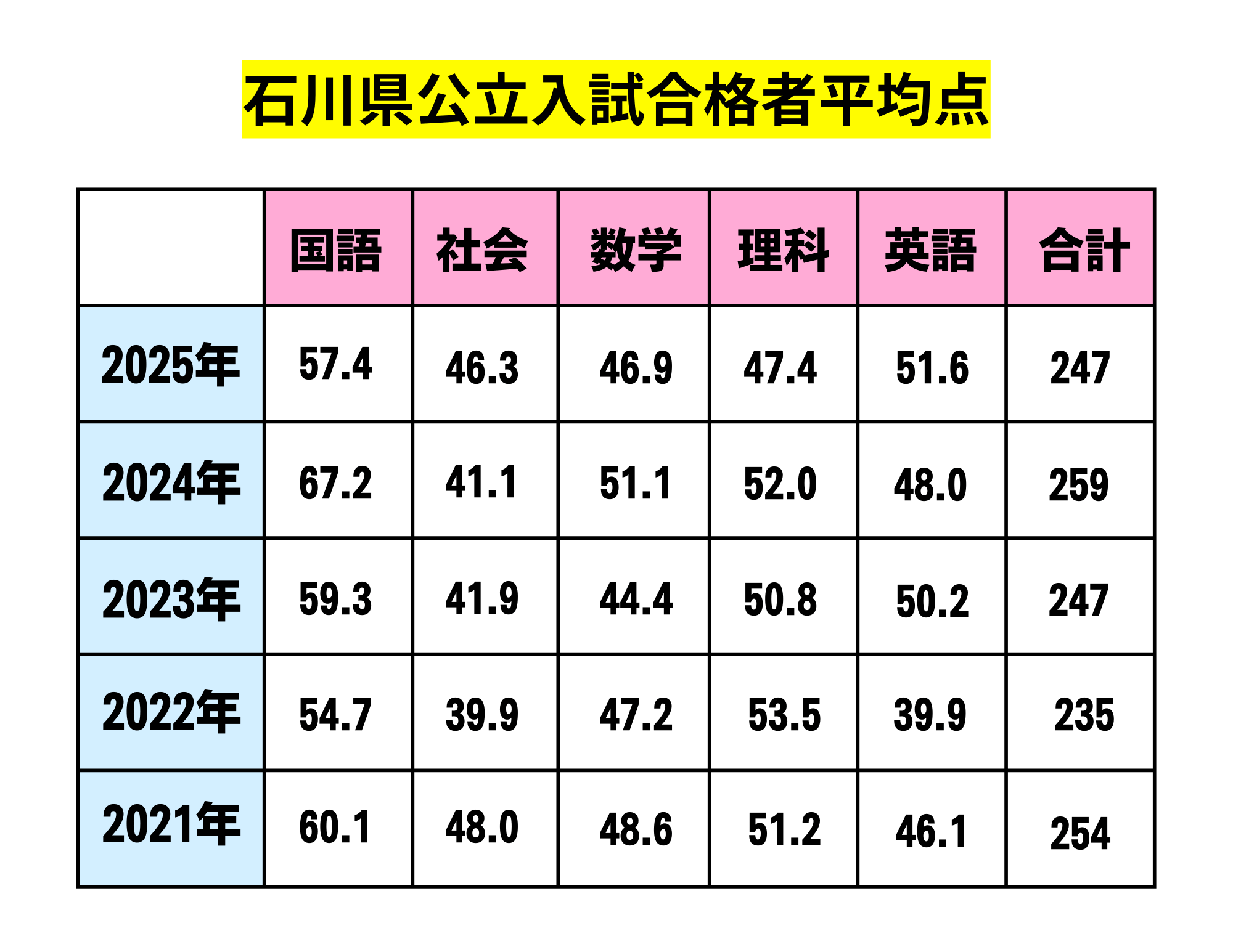

1.直近の傾向(過去5年間の概観)

社会:資料読解+説明型が毎年出題、記述の比重が大きい

社会は、複数の資料(図・表・年表・地図)を「関連づけて」説明させる問題が定番です。

近年は、記述の配点が50点前後となっていて、合格者平均点は5教科の中でも低くなっています。

公開されているのは合格者平均点であり、受験者全体の平均はこれより低くなります。

理科:2025年度から構成が変更

・2024年度まで

大問1:小問集合

大問2〜5:化学・物理・生物・地学から出題

大問6:融合問題

・2025年度

「融合問題(大問6)」がなくなり、5題構成に変更。

大問1=小問集合(問題数が増加)

大問2〜5:生物・化学・物理・地学から出題

これにより、従来「融合問題」で問われていた思考力や文章記述は、各分野の大問の中で出題される形にシフトしました。

さらに、2025年度の理科は 平均点が過去5年間でも最低水準となっており、難易度が上がったと言えます。

2.なぜ「記述対策」が必要なのか

先ほども言いましたが、社会では毎年、複数の記述式問題が出題され、全体の約半分が記述で占められることもあります。

理科でも、知識問題だけでなく、計算・思考力・理由を説明する記述が必ず含まれており、この部分だけで3割前後の得点配分になる年度もあります。

つまり、どちらの教科も「暗記だけ」では合格点に届きません。

必要なのは、

・資料を正しく読み取る力

・因果関係を筋道立てて説明する力

・指定された語句を適切に使いながら文章化する力

です。

これらを鍛えることで、初めて安定して得点につながります。

記述対策は、合否を左右する最重要ポイントになります。

3.過去問を用いた「書き方」の具体例(社会・理科)

・社会(石川県公立入試 令和6年度・大問1 問6)

問題

F国とG国の産業に関する次の資料を見て、G国に情報サービス業(コールセンターなど)が立地している理由を説明せよ。

(資料には、F国・G国の位置図や時差などが示されている。)

模範解答

「F国とG国は先進国とは半日の時差がある位置にあり、F国が夜間であってもG国の企業の社員がコールセンターなどの業務を効率的に行うことができるから。」

解答のポイント

・この問題では、まず「資料にある事実(時差が小さい)」を拾うこと。

・次に「だから効率的に業務できる」という因果関係を1文でつなげること。

・よくある誤答は「人件費が安いから」といった一般的な知識のみ。

これは資料を根拠にしていないため得点になりません。

この問題で求められているのは、単なる知識の暗記ではなく、「資料を必ず根拠に入れる」 という採点基準を意識できるかどうかです。

さらに、限られた字数の中で「条件(時差が小さい)+因果(効率的に業務できる)」を両方含めて説明できる力が必要になります。

自分で過去問を解いて採点している人は要注意です。なんとなくそれらしいことが書いてあれば丸にしていませんか?入試本番の採点はそんなに甘くありません。

こうしたスキルは一人ではなかなか身につけにくく、添削や指導を通じて初めて「自分が抜けている部分」に気づくことができます。

・理科(石川県公立入試 令和6年度・大問3 設問2(2))

問題

図3のように、酸化銅に混ぜる炭素の質量を0.10gから0.20gに変化させたとき、反応後に試験管の中にある固体の質量が減少したのはなぜか、理由を書きなさい。

模範解答

「炭素が酸化銅から奪う酸素の量が増え、その酸素が炭素と結びついて二酸化炭素として放出される量が増えたから。」

解答のポイント

・反応内容を正しく押さえる。

・減少の理由は「二酸化炭素が気体となって試験管の外に出る」こと。

・反応式を確認すると理解しやすい:

2CuO + C → 2Cu + CO2

この問題で求められているのは、単なる「銅ができた」という知識ではなく、「質量が減る理由を気体の性質に基づいて説明する」 という記述力です。

さらに、短い字数の中で 「反応の内容(還元反応)」+「質量が減る理由(気体が出る)」 を両方書き切る必要があります。

こうした説明の型は、自分では気づきにくい部分が抜け落ちやすいため、添削や指導を通じて「どこまで書けば満点になるのか」を習得することが重要です。

4.ノエクリの「記述クラス」でできること

社会や理科の記述問題で点数を取るには、ただ暗記しているだけでは足りません。

「どの資料を根拠にするのか」「どんな言葉を入れれば加点されるのか」といった細かいポイントを押さえることが大切です。

ノエクリの記述クラスでは、次のような力を徹底的に鍛えます。

・資料や実験条件から“根拠になる事実”を素早く見つける練習

社会のグラフや統計、理科の実験条件などから、答えに直結する事実を拾えるようにします。

・「事実+事実→因果でまとめる」社会記述の型を習得

例えば、「降水量が多い」「流量が増える」→「だから川の流量が増えた」というふうに、因果関係でつなげて説明できる力を身につけます。

・「条件→結果→理由」で理科実験を説明する型を習得

理科の記述は「実験条件 → 観察された結果 → その理由」をそろえることが必須です。この型を徹底的に練習します。

・添削を通じて「なぜ減点されたのか」をすぐ理解できる指導

自分では「ちゃんと書けた」と思っていても、答案を客観的に見ると抜けが多いです。講師が添削し、具体的に「ここが足りない」とフィードバックすることで、次からすぐに修正できるようになります。

こうした指導によって、「自分では気づけない減点ポイント」 を克服し、入試本番で安定して得点できる記述力を育てます。

5.まとめ

石川県の社会・理科の入試は、暗記したことをそのまま書くだけでは得点になりません。

「資料を必ず根拠に入れること」「条件・結果・理由をそろえること」などが求められます。

しかも、制限字数の中で「事実+因果」をきれいにまとめなければならないため、独学ではどうしても「どこまで書けばいいのか」が分かりづらいことがあります。

ノエクリの記述クラスでは、

・資料や実験条件から根拠をすばやく見つける練習

・「事実+事実→因果でまとめる」社会記述の型

・「条件→結果→理由」で理科実験を説明する型

・添削で「どこが減点対象なのか」をその場で理解できる指導

を通して、自分では気づけない減点ポイントを徹底的に克服します。

だからこそ、記述問題で差をつけたいなら、早めの対策が必須です!

ノエクリの記述クラスで、入試本番に通用する「説明できる知識」を一緒に磨いていきましょう。

説明会や体験授業のお申込みは、LINEやお電話からお気軽にお問い合わせください。

✅「記述クラスを体験してみたい」

✅「うちの子に合うかどうか話を聞きたい」

など、どんな内容でも大丈夫です。

保護者の方や生徒さんのご不安に寄り添いながら、最適な学習プランをご提案いたします。

投稿者

窪田

有松校・鶴来校の窪田です!

▲▲クリックして窪田のブログ一覧(158ブログ公開中)を見る